Von Theresa Thyen

Die Initiative Wohnen für Hilfe vermittelt in Köln besondere Wohngemeinschaften zwischen Studierenden und Wohnraumanbietern. Wir haben Heike Bermond und Sandra Wiegeler in ihrem Büro in Köln getroffen und uns erklären lassen, worum es bei WfH geht.

Wohngemeinschaften gehören zum Studentenleben dazu. Von der klassischen 2er-WG bis hin zur WG mit 10 Leuten. Viele Studierende leben in solchen „WG’s“, wie sie ja umgangssprachlich genannt werden. Die Wohnungsnot in deutschen Großstädten, wie Köln, ist groß, die Preise hoch und viele leben einfach nicht gerne alleine. Eine Wohngemeinschaft ist dabei eine tolle Möglichkeit des Zusammenwohnens, die für viele schon längst keine Alternative oder einen Plan B mehr darstellt. Die Initiative Wohnen für Hilfe in Köln vermittelt solche Wohngemeinschaften. Allerdings keine gewöhnlichen Studenten WG’s, sondern Wohngemeinschaften zwischen Studierenden und Wohnraumanbietern.

Die, als Projekt gestartete, Initiative vermittelt seit 2005 in Köln Studierende an Menschen, die Wohnraum zur Verfügung stellen. Dabei zahlen die Studierenden keine normale Miete, sondern revanchieren sich durch Unterstützungsleistungen im Alltag. Von Haushaltsarbeit über Gartenpflege bis hin zu Babysitting. Oft geht es aber auch darum, Gesellschaft zu leisten, spazieren zu gehen oder gemeinsam Zeit zu verbringen. Ausgenommen sind in jedem Fall Pflegeleistungen jeglicher Art. Eine Rechnung sagt dabei, dass pro Quadratmeter des zur Verfügung gestellten Wohnraums, eine Stunde Arbeit im Monat geleistet werden muss. Nebenkosten werden zusätzlich gezahlt. Allerdings sind individuelle Vereinbarungen nicht ausgeschlossen.

Wohnraumanbieter kann seit 2009 jeder werden, der mindestens einen Raum zur Verfügung stellen kann. Bis 2008 waren die Anbieter auf Senioren begrenzt. Mittlerweile bieten auch Familien, Alleinerziehende oder Menschen mit Handicap Studierenden ein Zimmer in ihren eigenen vier Wänden an. Dennoch sind nach wie vor ein Großteil der Anbieter Senioren. Das Konzept Wohnen für Hilfe gibt es in vielen deutschen Städten, die Initiatoren sind dabei allerdings von Stadt zu Stadt unterschiedlich. In Köln startete das Projekt über drei Jahre anschubfinanziert vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Anschließend stiegen die Stadt Köln und die Universität mit ein und gelten bisher als unbefristete Investoren der Initiative.

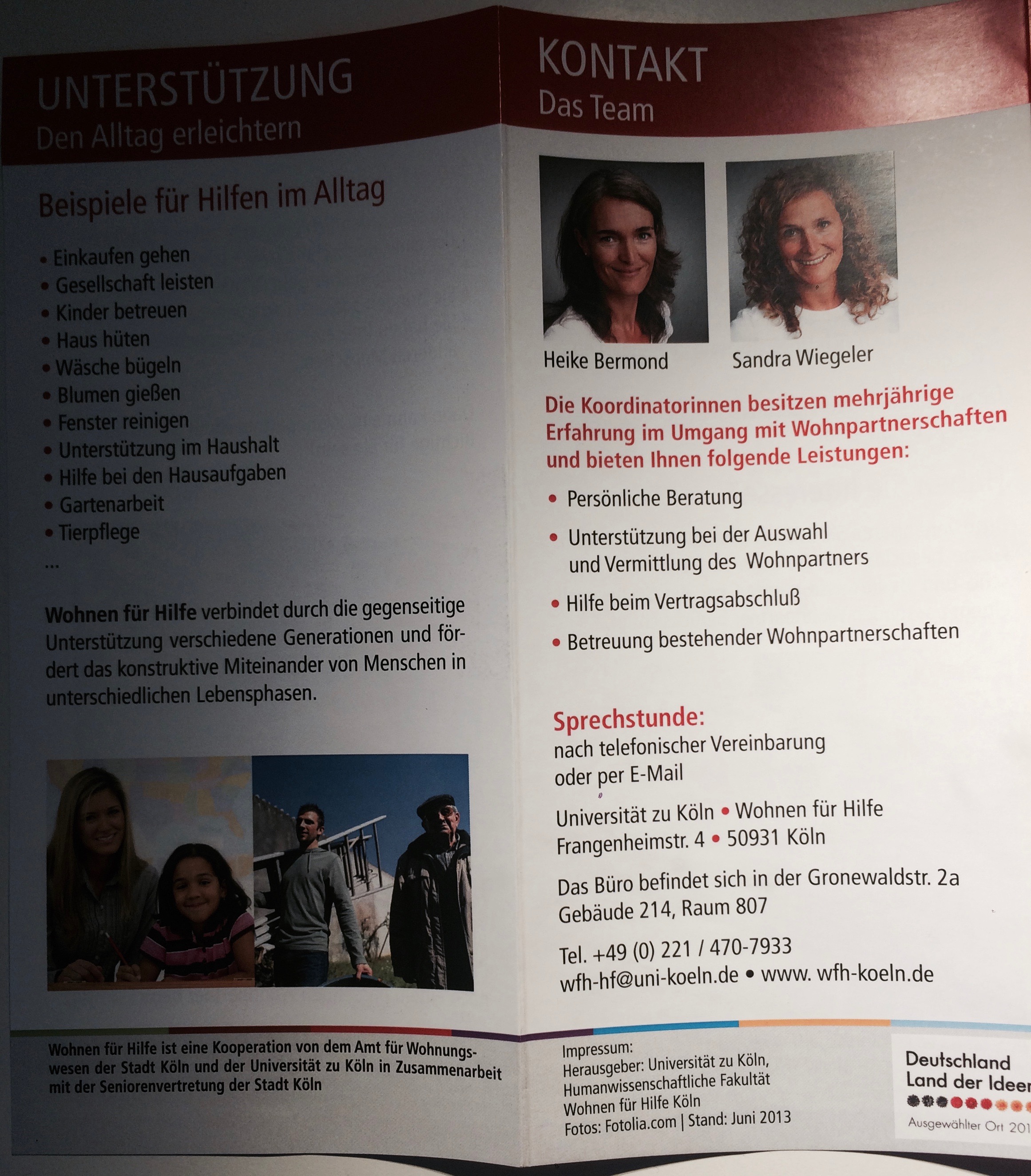

Die Diplom-Heilpädagoginnen Heike Bermond und Sandra Wiegeler gelten als Herz der Initiative in Köln und haben seit 2009, zusammen 583 Wohnpartnerschaften vermittelt. Sie bringen Studierende und Wohnraumanbieter zusammen. Führen ausführliche Vorgespräche, besichtigen die Wohnungen der Anbieter und entscheiden letztendlich anhand ihrer Einschätzungen, welche/r Studierende als potentielle/r Mitbewohner/in in Frage kommen könnte. Die Formulierung zeigt, die Nachfrage ist deutlich höher als das Angebot. Konkret gäbe es circa 2-3 Mal so viele Studierende als Wohnraumanbieter. Was dazu führt, das Wiegeler und Bermond die Studierenden oft nur noch zuordnen müssen, wenn ein neuer Anbieter Wohnraum zur Verfügung stellt. Darin hätten sie mittlerweile viel Erfahrung, erklären sie. Manchmal wüssten sie nach einem Besuch eines Wohnraumanbieters schon genau, welche/r Studierende als möglicher Wohnpartner/in passen könnte.

„ Mit den Jahren haben wir ein ganz gutes Händchen dafür entwickelt, wer zusammen passen könnte. Manchmal sitzen wir bei Wohnraumanbietern und denken: „Ach, die oder die Studentin könnte da ganz gut zu passen“.“

Damit eine Wohnpartnerschaft langfristig funktioniert, seien ausführliche Vorgespräche und Einschätzungen besonders wichtig. Dabei spielen vor allem die Wünsche und Eingrenzungen der Studierenden eine große Rolle. So würde man natürlich eine Studierende mit Hundeallergie nicht an eine Familie mit Hund vermitteln. Auch sei die Vermittlung an einen Wohnraumanbieter mit Handicap ausgeschlossen, wenn ein/e Studierende/r bereits im Vorgespräch angibt, Berührungsängste zu haben. Wiegeler und Bermond sehen ihre besondere Verantwortung darin, die Studierenden zu schützen. Sie erklären, dass es für die Wohnraumanbieter grundsätzlich erstmal eine leichtere Situation sei, da sie sich ja in ihren eigenen vier Wänden befänden. Die Studierenden seien da deutlich abhängiger und schutzloser. Daher seien sie auch bei Anfragen von Angehörigen, die sich eine Wohngemeinschaft für den Vater oder die Mutter wünschen, der/die sich in den Anfängen einer Demenz-Erkrankung befindet, besonders hellhörig und vorsichtig. Oft ginge es den Angehörigen zwar lediglich um die Gesellschaft und Anwesenheit einer/s Studierende/n, trotzdem schauen die Pädagoginnen in solchen Fällen ganz besonders hin, um die Studierenden zu schützen.

Wird eine passende Wohnpartnerschaft vermittelt, sei das Erstellen eines sogenannten Wohnraumüberlassungsvertrag absolute Pflicht. Dieser soll vertraglich festlegen, welche Abmachungen zwischen den Wohnpartnern getroffen wurden, um spätere Differenzen präventiv vorzubeugen. Dazu gehört unter anderem die Festlegung der Art der Unterstützung, die der/die Studierende zu leisten hat und wie viele Stunden im Monat geleistet werden sollen. Kommt es trotz dieser Vorkehrungen doch mal zu Problemen innerhalb einer Gemeinschaft, stehen die Pädagoginnen als Ansprechpartnerinnen immer zur Verfügung. Sie versuchen dann als Mediatoren zu fungieren und zwischen den Partnern zu vermitteln. Im Notfall, sagen sie, muss sich eine Partnerschaft dann auch mal trennen. Es gäbe aber durchaus genug positive Beispiele…

„Wir hatten letztens eine Wohnpartnerschaft, die hat sich nach 7 Jahren getrennt. Da hat die Studentin direkt danach geheiratet.“

Oder auch die von Bermond und Wiegeler liebevoll als „Wiederholungstäter“ bezeichneten Wohnraumanbieter, die immer wieder Wohnraum für Studierende bereitstellen, beweisen, wie gut solche Gemeinschaften funktionieren können. Durchschnittlich dauere eine Wohngemeinschaft ein Jahr an, manche eben nur 3 Monate, andere 7 Jahre. Grundsätzlich sei es nicht das Ziel, Wohnpartnerschaften als Übergangslösung zu sehen. Das versuchen die zuständigen Pädagoginnen bereits in den Vorgesprächen auszuschließen, wenn sie die Studierenden nach ihren Beweggründen für das Leben in einer WfH- Gemeinschaft fragen. Auch sollten es nicht rein finanzielle Gründe sein und die Wohngemeinschaft als Notlösung gesehen werden, empfehlen sie. Das würde früher oder später nur zu Unmut bei beiden Parteien führen, weil sich der/die Studierende zu Sachen verpflichtet fühlt und kein Interesse für die WG und den damit verbundenen Aufgaben aufbringen kann. Doch seltener als man denkt, erklären die Pädagoginnen, handele es sich letztendlich um solche Beweggründe. Oft sei es der Wunsch, Erfahrungen zu sammeln und ausprobieren zu wollen wie es ist, in einer so besonderen WG zu wohnen. Aber auch die Angst davor alleine zu sein ist bei vielen ein wichtiges Argument.

Letztendlich führt der grundsätzliche Wunsch, in einer Wohngemeinschaft leben zu wollen, beide Wohnparteien zusammen und vereint sie in dieser Vorstellung. Ist das der Fall, kann diese besondere Wohngemeinschaft zu einer klassischen Win-Win-Situation werden. Wohnen für Hilfe wird dann zu einem Konzept mit viel Potential und Heike Bermond und Sandra Wiegeler für viele Menschen zu Glücksbringern.

Wenn du mehr über „Wohnen für Hilfe“ erfahren möchtest oder dir sogar vorstellen könntest Teil einer solchen Wohngemeinschaft zu sein, dann schau doch mal auf der Homepage von Wohnen für Hilfe Köln vorbei. Außerdem findest du hier ⇓ das offizielle Informationsmaterial zu Wohnen für Hilfe Köln.

Schreibe den ersten Kommentar